Israel zum Siebzigsten

2018 jährt sich zum 70. Mal die Staatsgründung Israels. Wir möchten uns dem annähern – fernab offizieller Feierlichkeiten und gemäß unserem Motto „von innen heraus“ einen etwas differenzierten Blick auf Israel werfen.

Wir meinen: 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels ist der öffentliche deutschsprachige Diskurs bereit dazu, einige Vorstellungen über Israel zu überdenken und in Diskussionen einzutauchen, wie sie in Israel und im internationalen englischsprachigen Diskurs längst gängig sind. Dabei möchten wir im Verlauf des Feierjahres etablierte Ideen zu Gesellschaft, Politik und Kultur in Israel hinterfragen, die dadurch entstanden sind, dass wir Israel aus einer europäischen und vor allem deutschen historischen Perspektive heraus wahrnehmen: Was ist dran am Mythos des Kibbuz und am Kult des Bauhaus? Ist Israel im Jahr 2018 existentiell bedroht, und ist Israel eine europäische Insel im Nahen Osten? Ein "work in progress".

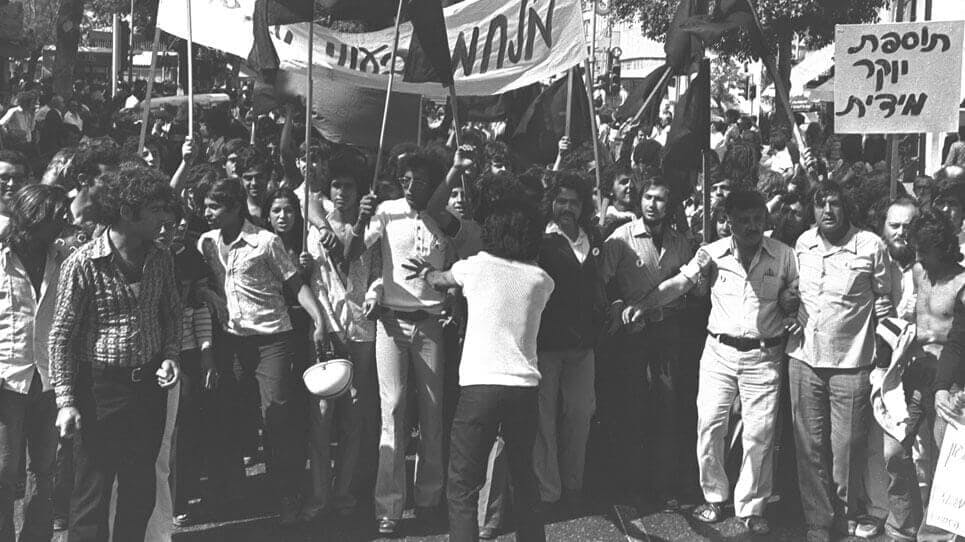

Nicht europäisch: Israels marginalisierte Stimmen

Im deutschsprachigen Diskurs ist Israel vor allem der Ort, an dem europäische Juden und Jüdinnen aus Europa Zuflucht gefunden haben. In der Tat wurde Israel von Europäer*innen und für Europäer*innen aufgebaut, und europäische Eliten prägten das Land und sind noch heute überrepräsentiert in allen wichtigen Machtzentren. Doch, seit vielen Jahrzehnten stammt die Mehrheit der israelischen Bevölkerung nicht mehr aus Europa. Neben der palästinensischen Minderheit im Land, 20% aller israelischen Staatsbürger*innen, die schon vor der Staatsgründung hier lebten, wanderten hunderttausende Juden und Jüdinnen aus Asien und Afrika ins Land ein und machen etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung aus. Lange Zeit ignoriert, ja mitunter rassistisch unterdrückt, spielen ihre Geschichten und Erfahrungen heute eine zentrale Rolle im öffentlichen israelischen Diskurs. Vornehmlich Aktivistinnen und Akademiker*innen kommen hier zu Wort, die aus einer außereuropäischen Perspektive über Benachteiligung und den Kampf für Gleichberechtigung schreiben.

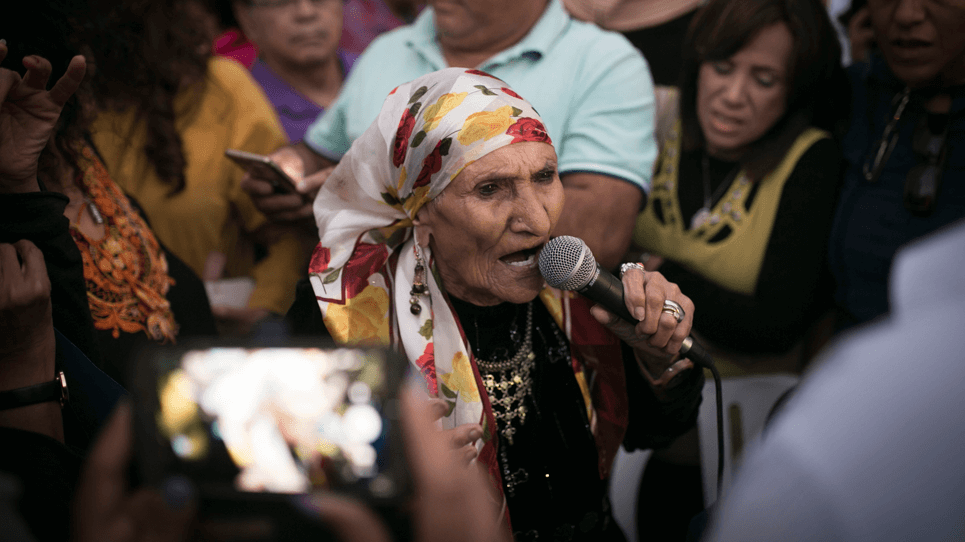

Der Skandal um die verschwundenen Kinder

Naama Katiee

Das Verschwinden Tausender Kleinkinder vornehmlich jemenitischer Abstammung aus staatlichen Gesundheitsinstitutionen in den 1950er Jahren wurde lange vertuscht. Die Aktivistin Naama Katiee über die rassistischen Hintergründe dieses Skandals und den Kampf der betroffenen Familien um Gerechtigkeit.

Weiße und “andere” jüdische Menschen

Efrat Yerday

Aktivist*innen äthiopischer Herkunft kämpfen in Israel seit Jahrzehnten für die Anerkennung als jüdische Einwanderer*innen sowie gegen strukturelle Benachteiligung und Rassismus. Eine verdrängte Geschichte von Leid, Widerstand und Selbstermächtigung.

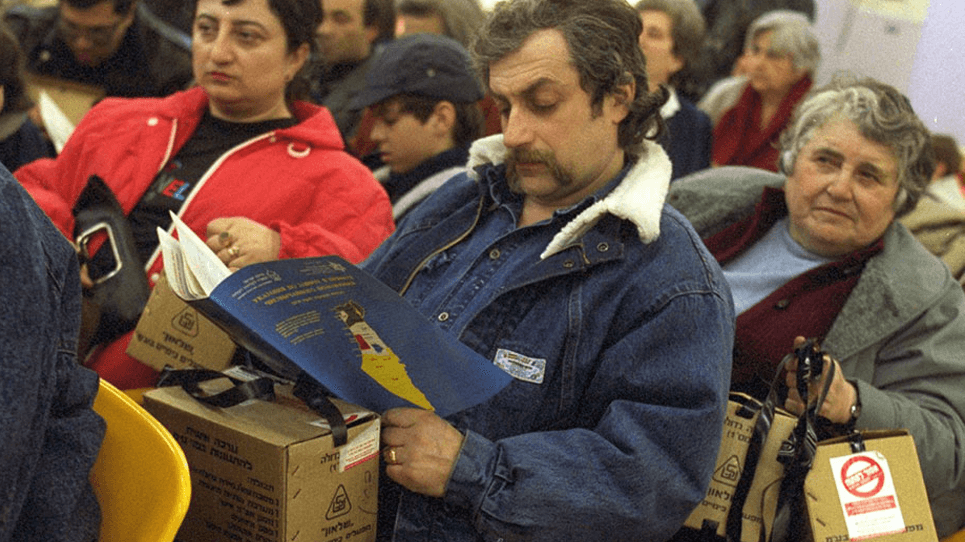

Die mysteriöse russische Seele

Assia Istoshina

Die Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion habe zur Erstarkung reaktionärer Tendenzen in der israelischen Gesellschaft geführt, meinen viele linke und liberale Israelis. Doch ist die Realität nicht komplexer? Und, was sagt diese Behauptung über das Selbstverständnis der Alteingesessenen aus?

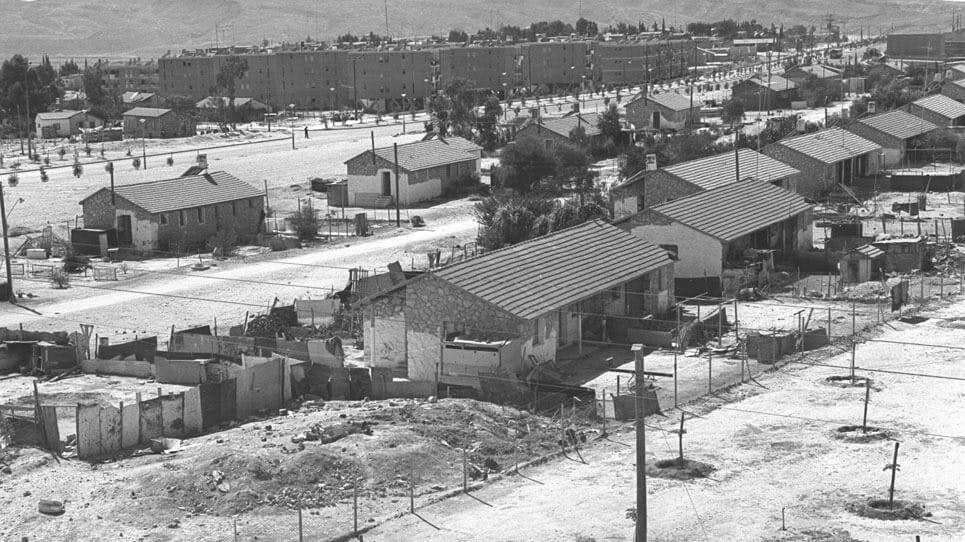

Sallah, hier ist Eretz Israel!

Tali Konas

Eine neue Doku-Serie über die Benachteiligung der Mizrachim in den Jahren der Staatsgründung entfacht eine hitzige Debatte, die davon zeugt, dass das Thema kaum an Brisanz verloren hat.

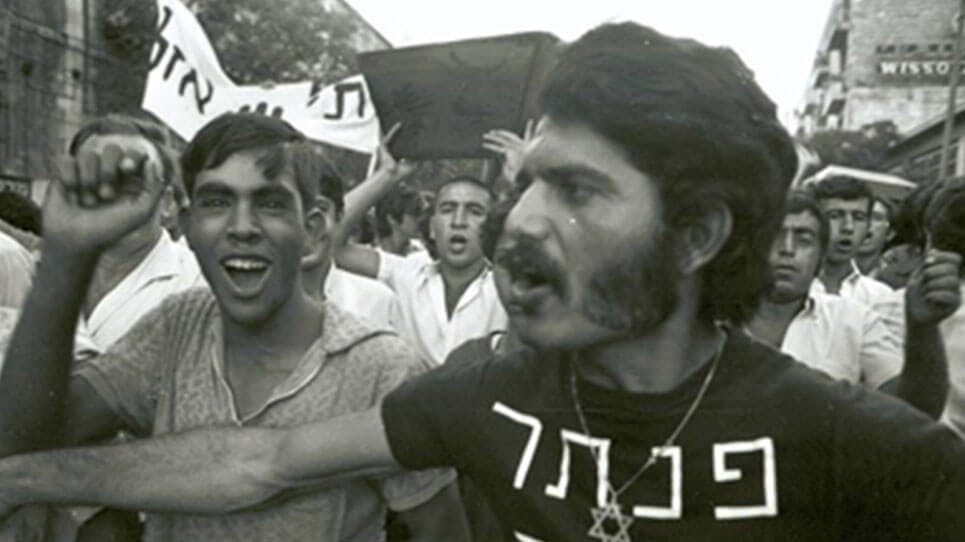

Mizrachim in Israel: Zionismus aus der Sicht seiner jüdischen Opfer

Ella Habiba Shohat

Wir dokumentieren die wegweisende und auch heute aufsehenerregende kritische Analyse von Ella Habiba Shohat zur strukturellen Benachteiligung der Mizrachim aus dem Jahr 1988, in dem sie die Konstruktion des Okzidents und des Orients im zionistischen Diskurs sichtbar macht.

Zwischen Ost und West – Die Mizrachim

Zvi Ben-Dor Benite

"Orientale" Juden machen etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Israel aus – werden von den Machtzentren im Land häufig ausgeschlossen. Welche Rolle spielt die Mizrachi-Identität immer noch in der Politik?

70 Jahre Staatsgründung Israels - 70 Jahre Nakba

Spiegelbildlich zu den Feierlichkeiten anlässlich der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren gedenken Palästinenser*innen in diesem Jahr dem 70. Jahrestag der Nakba. Nakba bezeichnet die Ereignisse im Rahmen des Krieges von 1948: Mehr als 500 Städte und Dörfer wurden zerstört beziehungsweise entvölkert und über 700.000 Palästinenser*innen wurden zu Flüchtlingen. Doch die Nakba ist nicht nur ein historisches Ereignis. Denn der israelisch-palästinensische Konflikt dauert an, und der damals begonnene Verdrängungs- und Enteignungsprozess währt fort, beeinflusst das Leben vieler auch heute und ist ein bedeutender Angelpunkt zahlreicher Diskussionen über die Gegenwart.

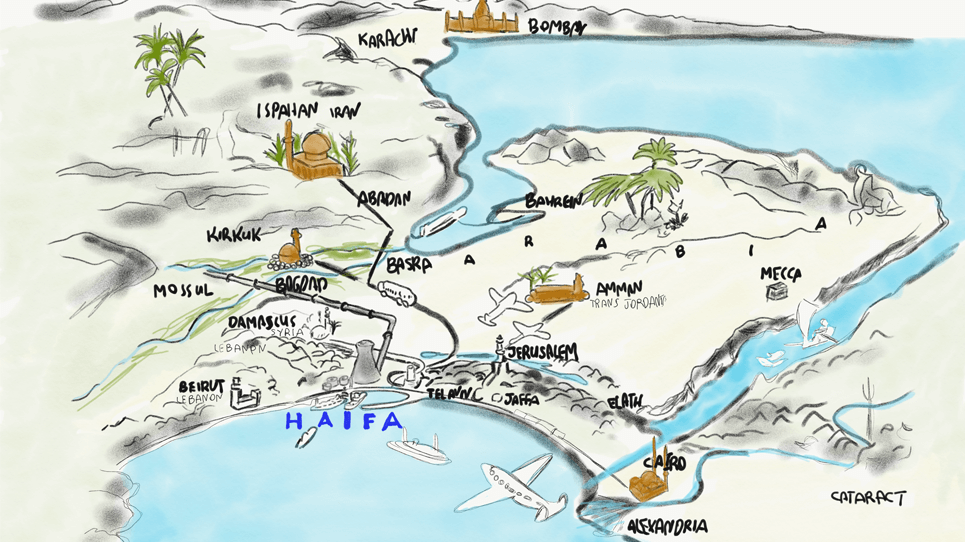

Was, wenn es die Nakba nie gegeben hätte?

Muhammad Jabali

Der Künstler, Autor und DJ Muhammad Jabali lässt seiner Phantasie freien Lauf und geht der Frage nach, wie sich die Hafenmetropole Haifa präsentieren würde, wenn es nicht zu Flucht und Vertreibung der Mehrheit der arabischen Einwohner*innen aus dem heutigen Israel vor 70 Jahren gekommen wäre.

Israel & die andauernde Nakba – Interview mit Rawan Bisharat

Hana Amoury

Auch 70 Jahre nach dem Krieg von 1948 prägt die Nakba das Leben der palästinensischen Bürger*innen Israels. Im Interview berichtet Rawan Bisharat, Leiterin der jüdisch-palästinensischen Organisation Sadaka-Re’ut, über den Einfluss der Fluchterfahrung auf ihre Familie und ihr eigenes Leben.

Die andauernde Nakba

Tsafrir Cohen

Für die Palästinenser*innen war die Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren eine Katastrophe. Während bei Protesten in Gaza mehr als 50 Palästinenser*innen starben, feierte die Ablehnungsfront gegen die palästinensische Selbstbestimmung in Jerusalem die Eröffnung der US-Botschaft – Ein Kommentar

Ohne Erinnerung keine Zukunft. Die Nakba auf Hebräisch

Eitan Bronstein Aparicio

Wie geht die israelische Öffentlichkeit mit der Geschichte der Vertreibung der Palästinenser*innen um?

Interviews

In diesem Themenblock widmen wir uns ganz dem Medium Interview und lassen progressive Stimmen aus Israel unvermittelt zu Wort kommen. In einem ausführlichen Gespräch mit einem der bedeutendsten Intellektuellen Israels spricht der Doyen der israelischen Historiker Zeev Sternhell, der die siebzig Jahre bewusst erlebte, über die Staatsgründung, die Gefahren der Besatzung und das Verkommen der politischen Kultur unter den Nationalrechten. Außerdem finden Sie ein Gespräch mit dem wohl bedeutendsten israelischen Philosophen, Jeschajahu Leibowitz, Jahrgang 1903, dem der Ruf des zornigen Propheten vorauseilte, über Israel, das Judentum und den Tod aus dem Jahr 1992. Den Betrachtungen jener bedeutenden Zeitzeugen stellen wir abschließend die Einblicke von fünf Aktivistinnen gegenüber, die sich mit verschiedenen Aspekten der gegenwärtigen israelischen Gesellschaft und Politik befassen. Wir fragen sie, was sie anno 2018 bewegt und wie sie sich die Zukunft Israels vorstellen.

Zeev Sternhell blickt auf 70 Jahre Israel

Inge Günther

Ein ausführliches Gespräch mit dem Doyen der israelischen Historiker und Israel-Preis-Träger Zeev Sternhell über die Gründung Israels, die Gefahren der Besatzung und das Verkommen der politischen Kultur unter den Nationalrechten.

Dokumentiert: Ein Gespräch mit Jeschajahu Leibowitz

Tsafrir Cohen

"Mich erschreckt die Staatsgewalt" - Wir dokumentieren ein Gespräch aus dem Jahr 1992 mit dem großen jüdischen Philosophen Jeschajahu Leibowitz über Israel, das Judentum und den Tod.

Gegen den Strom – was bewegt israelische Aktivistinnen anno 2018?

RLS Israel

Frauen verändern die Welt – auch in Israel! Bei den Kämpfen äthiopischer Juden und Jüdinnen gegen Polizeigewalt oder in progressiver Aufklärungsarbeit innerhalb der russischsprachigen Community, in der Bewegung für ein Ende der Besatzung oder für die Rechte Geflüchteter übernehmen Frauen eine führende Rolle. In den folgenden Interviews teilen fünf israelische Aktivistinnen ihre Erfahrungen mit Rassismus und Sexismus, berichten über ihre politische Arbeit und erzählen von der ambivalenten Beziehung zum Staat und von ihren Hoffnungen für die Zukunft.