Was, wenn es die Nakba nie gegeben hätte?

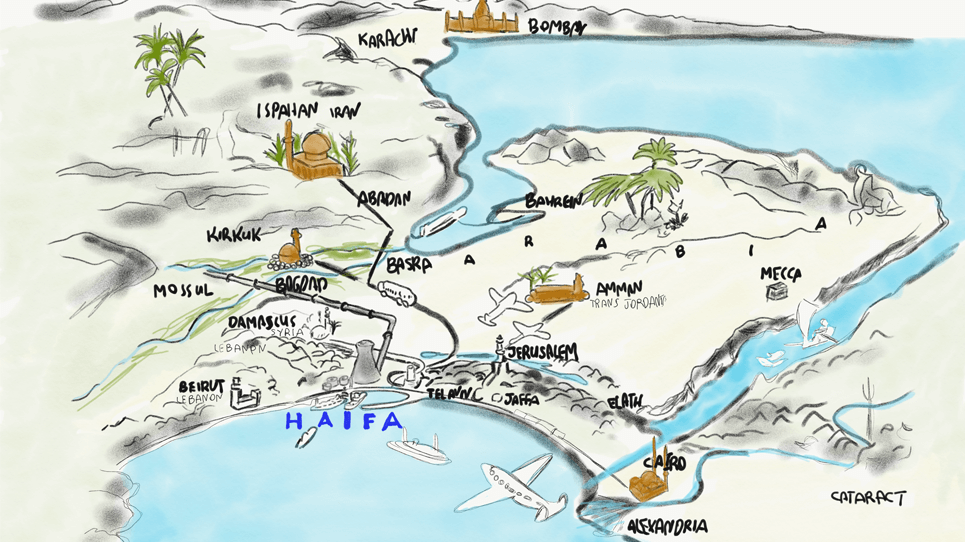

Obgleich Haifa, das sich von den Hängen des Karmelgebirges bis zur Bucht erstreckt, nichts weiter ist als eine industrielle Hafenstadt, bietet es doch einen der wundervollsten Ausblicke, die es an der Mittelmeerküste zu bestaunen gibt. Wenn an manchen Tagen, morgens nach einem kurzen Unwetter, die Luft klar ist und kein rauchiger Nebel der Öl verarbeitenden und chemischen Betriebe an den einst beschaulichen Sandstränden die tiefer liegenden Stadtteile und den Seehafen verhüllt, ist es möglich, tagträumend dem Verlauf der glitzernden Öl-Pipeline zwischen Kirkuk und Haifa zu folgen, die sich ostwärts durch das Tal schlängelt, bis sie schließlich zwischen den Hügeln am Fuß der Berge Galiläas verschwindet.

Jene, die mit der Landschaft der Region vertraut sind, können den Verlauf der Pipeline jenseits dieses Punktes, an dem sie sich in den Bergen von Galiläa dem Sichtfeld entzieht, in Gedanken weiter verfolgen: hinein ins Jordantal, über den reißenden Fluss hinweg zu den endlosen gelbsandigen Wüsten des Transjordanischen Königreichs. Das Öl in den Pipelines durchquert im Verlauf mehrerer Tage eine von Sandstürmen beherrschte Wüste. Sie trennt die letzten besiedelten Regionen des Transjordanischen Königreichs von den üppigen Grünflächen des Euphrats. Von hier erklimmt die Pipeline die jahrtausendealte Landschaft Mesopotamiens – bis sie ihre Quelle erreicht: die hochmodernen Ölfelder von Kirkuk in der Provinz Mossul, in der konstitutionellen Monarchie Irak.

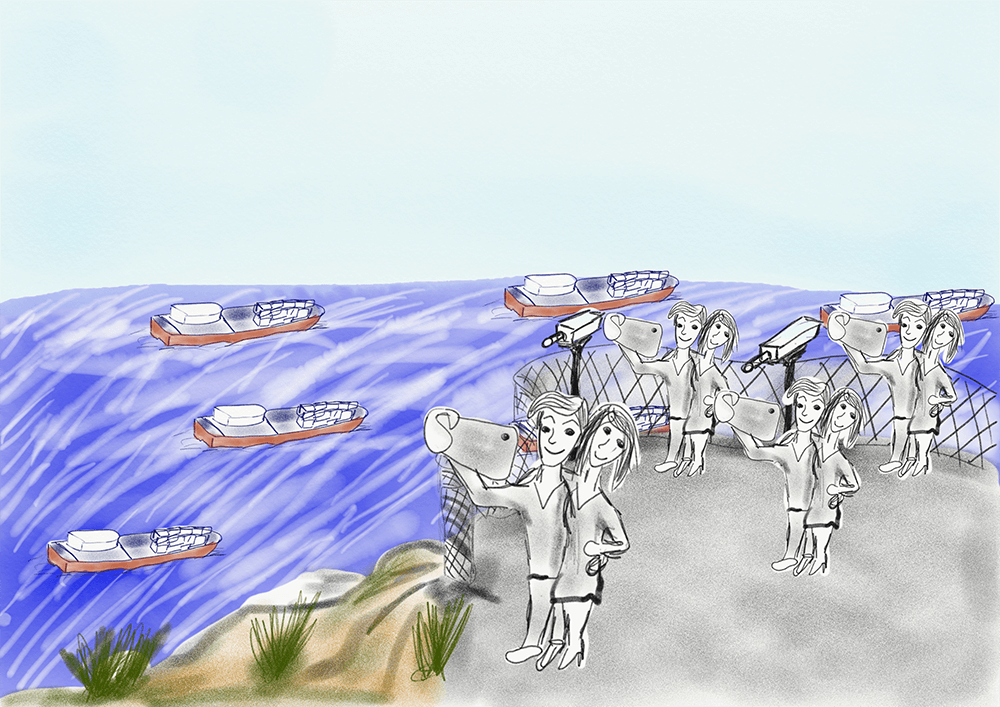

Die beste Sicht auf den Hafen von Haifa bieten zwei Aussichtspunkte. Der erste und bekannteste Aussichtspunkt, Stella Maris, ist am nordwestlichsten Zipfel und auf halbem Weg zur Bergspitze gelegen. Dort befinden sich auch das französische Karmelitenkloster und der Eingang zu einem kleinen Park. Es gibt ein paar Cafés und Restaurants im europäischen Stil, weshalb es zu jeder Tageszeit der beliebteste Touristenort mit Blick auf den Hafen ist. Besonders bei Sonnenuntergang lädt der Stella-Maris-Park zum Entspannen ein. In den Cafés genießen die Besucher*innen bei Bier und Zigarette die letzten Sonnenstrahlen, die zwischen den geometrisch angeordneten, riesigen Schiffen, die nacheinander ihre Tanks mit dem schwarzen Gold aus dem Irak füllen werden, auf das Wasser der Bucht treffen. Wenn die Luft wirklich einmal klar ist, lässt sich die alte Stadt Acre erkennen, und, wenn man mit dem Blick an den Hügeln entlang der Küstenlinie folgt, sogar die Berge im Süden des Libanon. Angesichts dieses Panoramas können die sozialen Unruhen, die diese Stadt und dieses zerrissene Land plagen, leicht in Vergessenheit geraten. Der Anblick ist beinahe so schön wie in Sorrent an der Amalfiküste. Nun ja, vielleicht abgesehen vom Dunst des Smogs, der sowohl das Stadtzentrum als auch den Hafen den größten Teil des Jahres umgibt, – oder dem alltäglichen Lärm von Schüssen und Polizeisirenen.

Der zweitbeste Aussichtspunkt ist nicht in Touristenführern zu finden: Er liegt viel weiter im östlichen Teil der Stadt und lässt sich wohl kaum als offizieller Aussichtspunkt bezeichnen. In Wahrheit liegt er dort, wo sich Bushaltestellen aneinanderreihen, auf der Brücke, die den östlichen Stadtteil mit Hadar verbindet. Nur knapp unterhalb der großen Einkaufscenter.

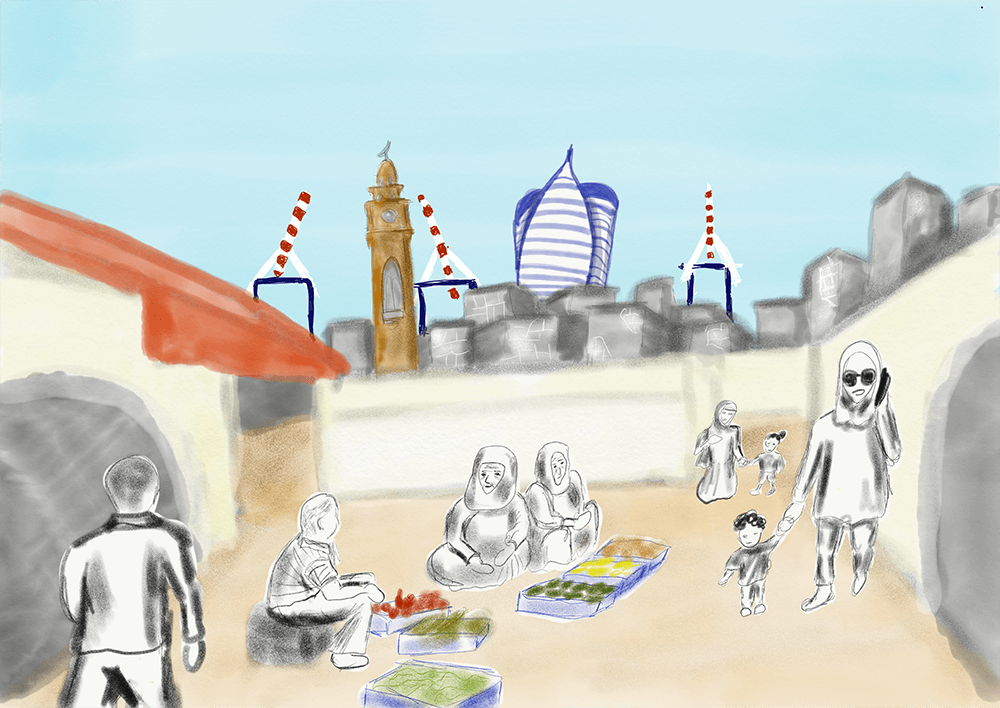

Der Gegensatz zwischen diesem Aussichtspunkt und Stella Maris könnte nicht größer ausfallen. Hier gibt es weder Cafés noch Restaurants oder öffentliche Parkbänke. Dennoch kommen Menschen aus dem zentral gelegenen Hadar-Viertel und dem östlichen Stadtviertel bei Sonnenuntergang hier zusammen und bieten ein bezauberndes Bild. Männer und Frauen jeden Alters, begleitet von Familienangehörigen, Geliebten oder Freund*innen, finden sich hier mit Snacks und Getränken ein, um noch schnell einen geeigneten Platz zu ergattern und dann in stiller Andacht das Hereinbrechen der Nacht über der Bucht zu bewundern. Die Romantik wäre noch größer, gäbe es da nicht die Militär-Checkpoints zu beiden Seiten der Brücke und den damit einhergehenden Lärm von Hupen, Befehlen und lautem Gelächter. Es ist schon sehr erstaunlich, dass die Einheimischen das Treiben der Militärs derart ignorieren und weiterhin in beneidenswert idyllischer Weise den Sonnenuntergang genießen können. Tourist*innen wären wohl kaum in der Lage, all die schwer bewaffneten Männer und ihr Equipment zu ignorieren und sich still und leise dem Untergang der Sonne hinzugeben.

Es ist jedoch eine gehörige Portion Glück vonnöten, um in den Genuss eines solchen, friedfertigen Augenblicks auf der malerischen Brücke zu kommen. Für gewöhnlich geraten die Dinge hier außer Kontrolle. Straßenkämpfe sind beileibe keine Seltenheit und die aneinandergereihten Busstationen stehen dann im Mittelpunkt stürmischer Kämpfe zwischen den beiden ethnisch und wirtschaftlich polarisierten Stadtteilen. Auf der einen Seite das Hadar-Stadtviertel, mit seiner beinahe ausschließlichen askenasisch-jüdischen Bevölkerung – ein Mittelschichtsviertel mit vielen Regierungsbeamt*innen. Auf der anderen Seite der hauptsächlich arabisch geprägte östliche Stadtteil, mit zumeist Einheimischen und einigen wenigen Zugezogenen aus dem Süden Syriens und aus Ägypten, aber mit wachsenden asiatischen und afrikanischen Communities. Letztere wurden erst kürzlich als Vertragsarbeiter*innen der Erdölindustrie am Hafen beziehungsweise als Dienstleister*innen der stets reicher werdenden Eliten im karmelitischen Viertel angeworben.

Den besten Blick auf Stadt und Bucht hätte man natürlich vom Berggipfel. Das karmelitische Viertel, das den gesamten, sündhaft teuren Streifen am Berggipfel einnimmt, hat sich jedoch seit der Privatisierungswelle Ende der 1970er Jahre zu einer Ansammlung eng aneinanderliegender Gated Communities entwickelt, zu millionenschweren Villenkomplexen. Umgeben von äußerst großzügigen Gartenanlagen mit üppiger Baumbepflanzung haben diese Festungen gleichenden Gemeinschaften in ihren neureichen, an den Bauhaus-Stil angelehnten oder von Schweizer Architekt*innen entworfenen Villen kaum Kontakt mit anderen Stadtbewohner*innen und ebenso wenig erlauben sie einen Spaziergang zur höchsten Stelle des Berges.

Auf den höheren Lagen des Karmel finden sich so gut wie keine öffentlichen Plätze – höchstens das ein oder andere Fleckchen unter einem der Bäume, die auf dem Boulevard gepflanzt wurden, um zwei Reihen von Luxusvillen voneinander zu trennen. Oder vielleicht ein kleines Stück Rasen auf einem Kreisverkehr zwischen exotischen, aus dem Ausland importierten Blumen. Cafés, Pubs oder Restaurants gibt es hier allerdings nicht. Nur Straßen, die außerhalb abgezäunter Villen als Parkplätze für elegante deutsche Autos dienen. Auf diesen Straßen sind keine anderen Stadtbewohner*innen zu sehen, nicht einmal die Polizei. Lediglich private Wachdienste, die die Straßenzüge sichern. Jene Menschen, die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie andere Dienstleistungen anbieten, also alles, was die Eliten dieses Quartiers für ihr Wohl benötigen könnten, werden jeden Morgen vom Migrations- und Arbeiterviertel im Osten in streng kontrollierten Shuttles her- und abends wieder zurücktransportiert.

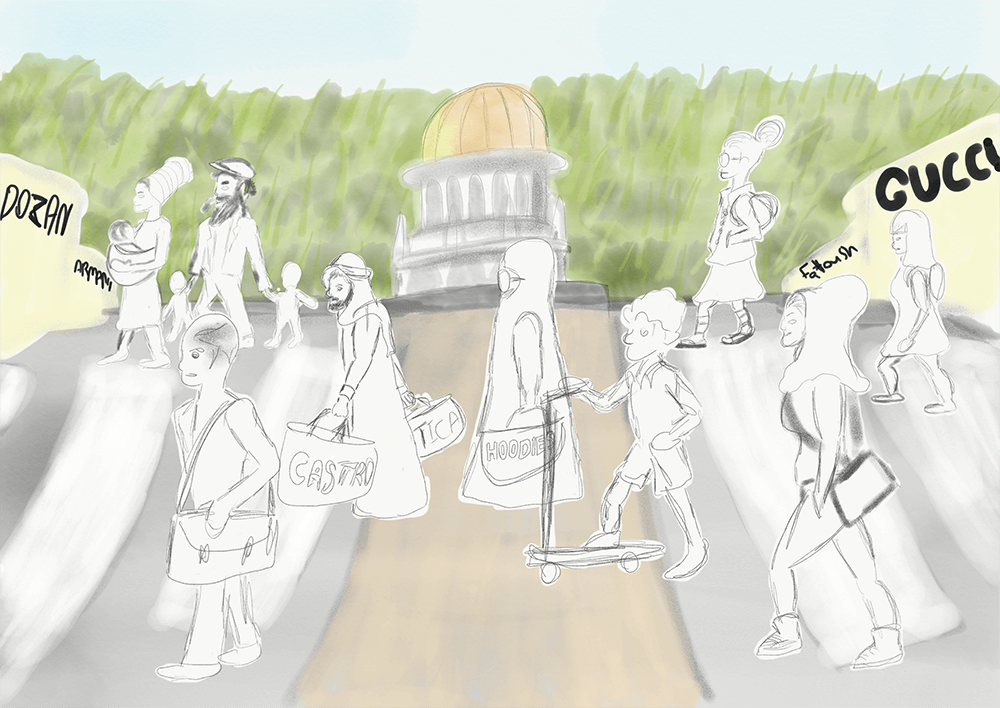

Nichtsdestotrotz ist das karmelitische Viertel eine der kosmopolitischsten Gegenden im Nahen Osten. Wer das Glück hat, eine Einladung zu einer der exklusiven Villa-Partys zu erhalten, wird dort eine der internationalsten Szenen der Region erleben. Egal ob es sich um eine wohlhabende jüdische Familie handelt, die sich zu Beginn der zionistischen Bewegung hier niederließ, oder um eine arabische Familie, die herkam, um sich ihren Anteil an der Öl-Pipeline nach deren Fertigstellung in den 1930ern zu sichern – man wird auf die Welt der Reichen und Schönen treffen: jüdische Wirtschaftsmagnaten, Öl-Mogule aus dem Arabischen Golf, libanesische Designer*innen und Banker*innen, alter ägyptischer Geldadel, neuer chinesischer Geldadel, japanische Geschäftsmagnate, syrische Handelsexpert*innen mit südamerikanischem Akzent, Vertreter*innen der deutschen Wirtschaft … beinahe alle Sparten des globalen Handels sind vertreten, und sie vermengen sich mit Auswanderer*innen, ausländischen Diplomat*innen, Generälen und allerlei Medienstars. Es sind Menschen, die den internationalen Handel einer Hafenstadt zur Schau tragen – wie eine Erinnerung an die Eliten der früheren Seidenstraße, nur mit einem modernen, industriellen Anstrich.

Leider färbt der Glamour hinter den Privatmauern nicht auf andere Stadtteile am Fuße des Berges ab. Direkt unter dem unzugänglichen karmelitischen Viertel finden wir einen der ältesten Stadtteile Haifas. Es handelt sich nicht um die Altstadt, sondern um ein von den ersten jüdischen Siedler*innen zu Anfang des 20. Jahrhunderts gegründetes Stadtviertel: das Hadar-Viertel.

Es ist beileibe nicht so, dass es vor Hadar in der Stadt keine jüdische Gemeinschaft gegeben hätte. Allerdings hingen die zionistischen Neuankömmlinge einer gänzlich anderen Ideologie an. Sie kamen nicht etwa ins Heilige Land, um dort noch eine weitere jüdische Gemeinschaft inmitten einer dominanten Fremdkultur zu etablieren. Stattdessen bestand ihre Idee darin, in ein neues Land zu kommen und dort eine neue Welt zu erschaffen. Für diesen Wandel verlangten sie die gesamte politische Macht. Sie scherten sich nicht im Mindesten um die alte jüdische Gemeinschaft der Stadt und um deren levantinische Kultur und Sitten. Wer kümmerte sich schon um die Debatten in der Innenstadt, bei denen Straßenkämpfe um die Frage ausbrechen konnten, welches nun der echte einheimische Kaffee sei? Griechischer Kaffee, türkischer Kaffee oder doch arabischer Kaffee? Wie auch immer, der beste Kaffee wird in Wiener Cafés serviert, und zwar mit Bergen von Schlagsahne und einem wunderbaren Apfelstrudel mit Vanillesauce, statt diesem mickrigen Stückchen Gebäck, das die Einheimischen hier Baklava nennen.

Dabei sind die Unterschiede zwischen Hadar und den Innenstadtvierteln der Altstadt keinesfalls nur kultureller Art, sondern überaus politisch. Denn eines sollten wir uns eingestehen: Es ist höchst zweifelhaft, dass es sich bei all diesen „Friedenswällen“, schwer bewaffneten Checkpoints und andauernden Krawallen wirklich nur um einen erhitzten Disput darüber handelt, wer den besten Kaffee in der Stadt serviert.

Die Spannungen zwischen den europäisch-jüdischen Neuankömmlingen, die sich an den oberen Lagen des Karmel niedergelassen haben, und der einheimischen palästinensischen Gemeinschaft, die eher in den Innenstadtvierteln anzutreffen ist, gehen auf die frühe Phase der zionistischen Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Der Konflikt eskalierte jedoch erst mit dem Versprechen der britischen Mandatsmacht, jeder Person, die – unabhängig davon, woher sie stammte, – angab, jüdischer Abstammung oder jüdischen Glaubens zu sein, die Staatsbürgerschaft zuzusichern, während sie gleichzeitig den Palästinenser*innen im Land ihre kollektiven Rechte entzog.

Die Palästinenser*innen konnten ihre Rechte damals nicht zurückerhalten – ja, können sie nicht einmal heute zurückerlangen –, warum sollten sie sich dem jüdischen Recht beugen? Später, als die Republik Israel im Jahr 1948 als Präsidialsystem mit sektiererisch-repräsentativem Parlament ausgerufen wurde, bereitete dies einem dysfunktionalen politischen System den Boden, das über das ganze 20. Jahrhundert hinweg Bestand haben sollte. Dabei wurde das Land zumeist in Form von Notdekreten regiert, wodurch der Großteil der Macht dem Präsidenten und der Verwaltung vorbehalten blieb. Die Notdekrete waren der zionistischen Bewegung in der Gründungserklärung von 1948 als Übergangsentscheidung zugebilligt worden, entwickelten sich jedoch zu einem andauernden politischen Kontinuum im Land.

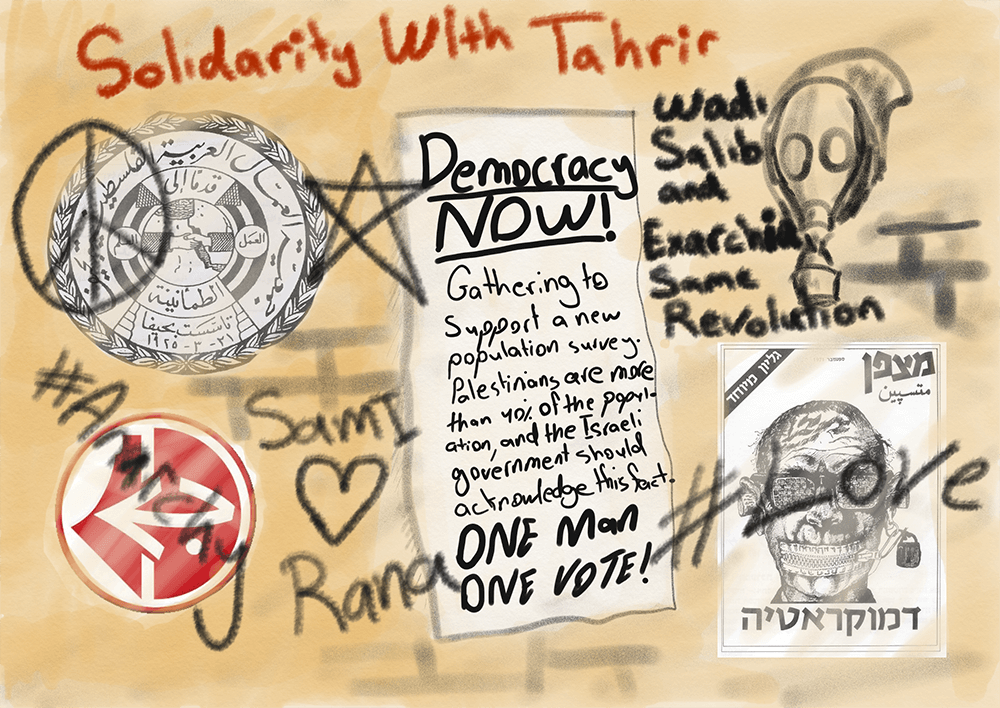

Überquert man einmal die Friedenswälle, die das Hadar-Viertel von den nächstgelegenen Stadtteilen am Hang trennen, Wadi Salib und Wadi Nissnass, erkennt man den politischen Dissenses offen als Anti-Regime-Graffitis und -Wandbilder, die auf den alten Gemäuern der Stadtviertel prangen.

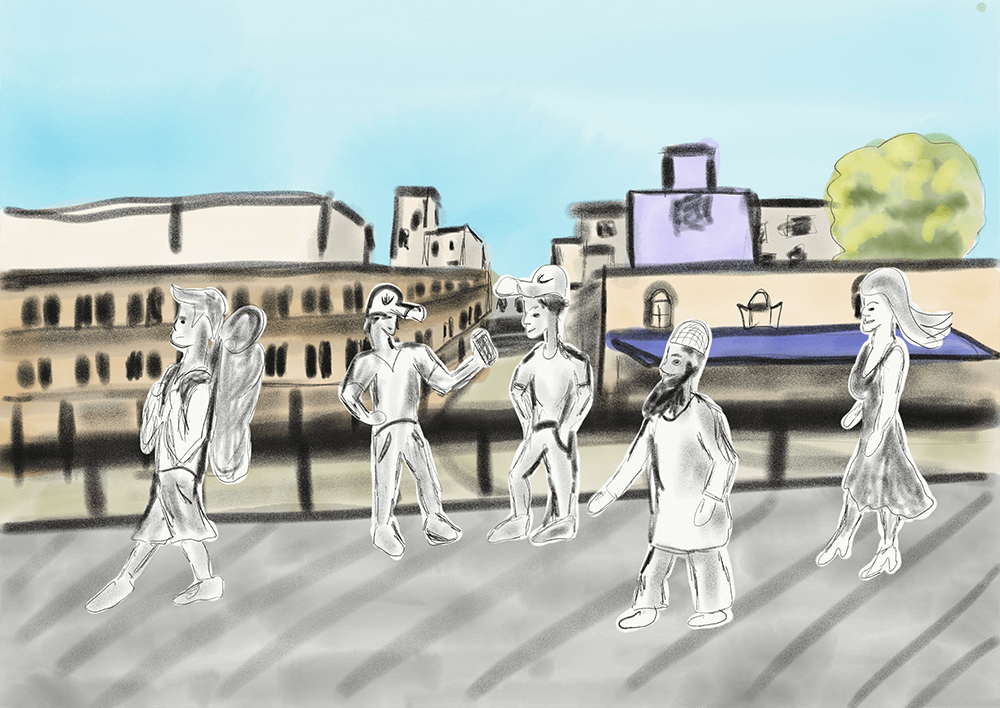

Während des 20. Jahrhunderts erfuhr die Innenstadt kaum architektonische Änderungen. Noch immer winden sich romantisch anmutende Pfade mit Treppenstufen zwischen alten Steinhäusern entlang bis hinunter zum Hafen. Mitte der 1950er Jahre gab es unter Präsident Levi Eshkol die letzten Veränderungen. Eine Phase der Verhandlungen mit der palästinensischen Führung ermöglichte der Stadtverwaltung während seiner Amtszeit den Bau einer Hauptstraße, die die Geschäftsstraßen der deutschen Kolonie mit der Ölraffinerie an der Ostseite des Hafens verband. An der Nordseite des östlichen Viertels entstanden in direkter Hafennähe Wohnblocks im sowjetischen Stil, um sowohl den stetig wachsenden Gemeinschaften von Erdölarbeiter*innen als auch jenen Menschen eine Behausung zu geben, die im Zuge des Straßenbaus vertrieben worden waren. Diese Maßnahme stellte praktisch eine weitere Barriere zwischen Souq El Shewam und dem kommerziellen Hafenbereich dar. Der einst lebendige Großmarkt verkam dadurch zu einem rein folkloristischen Markt. Auch der Niedergang des Sahet-El-Khamra-Platzes ging damit einher. Einst Knotenpunkt der Stadt zu den Schwesterstädten in der Levante und der arabischen Welt, ist er nun zu einem Grenzbereich mit kleinen Läden, Hostels, kleinen Hotels und Bordellen geworden, die seit den Zeiten des Ottomanischen Reiches dort existieren – ein Zufluchtsort für LGBTQ-Aktivitäten und ein Sammlungspunkt für dubiose Charaktere aller Art, als ob dort alle Ausgestoßenen der Stadt zusammenkommen würden.

Für die Palästinenser*innen endeten die Verhandlungen, als sie erkannten, dass es keine demokratische Einstaatenlösung auf dem Gebiet des Völkerbundmandats für Palästina geben würde. Die zionistische Bewegung wiederum verzieh weder den Palästinenser*innen noch der von Mitgliedern der Kommunistischen Partei angeführten irakisch-jüdischen Gemeinschaft, dass sie dem vorgeschlagenen Bevölkerungsaustausch mit Irak nicht zugestimmt hatten, mit dem sie den zionistischen Traum eines demokratischen Judenstaates mit arabischer Minderheit hätten realisieren können.

Das Scheitern der Verhandlungen stellte für Moshe Dayan dann auch einen ausreichenden Grund dar, 1961 die Präsidentschaft zu übernehmen und die junge Republik unter militärische Kontrolle zu stellen. Wäre es nach ihm gegangen, dann hätte er seinen Wunsch, die palästinensische Bevölkerungsmehrheit gegen ihren Willen gen Osten in arabische Länder umzusiedeln, auch ohne die Zustimmung der irakisch-jüdischen Gemeinschaft zum vorgeschlagenen Bevölkerungsaustausch in die Realität umgesetzt. Das Militär stand dafür bereits in den Startlöchern. Glücklicherweise erlaubte die Weltkonjunktur keine Flüchtlingskrise auf den fragilen Schultern der Koalition der Erdöl produzierenden arabischen Staaten. Und nicht zuletzt gab es auch genug zionistische Führungspersönlichkeiten, die kein Interesse an einem Vorgehen hatten, das das Bündnis rund um die Haifa-Kirkuk-Pipeline hätte gefährden können.

In der Zwischenzeit übernahm die marxistische Linke die Kontrolle über die Innenstadtviertel in Haifa. Die Arabische Arbeitergewerkschaft von Haifa hatte ihre Hochburg noch immer in Souq El Shewam, während die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) die meisten politischen Entscheidungen in Wadi Salib traf. Und obgleich diese Organisationen Ende der 1950er Jahre verboten wurden, regierten sie diese – im Stile des griechischen Exarchia polizeifreie – Zone faktisch bis Ende der 1990er Jahre. Dieses einzigartige autonome und radikale Ambiente im Innenstadtbereich hätte es jedoch nie gegeben, hätte die Arbeiterpartei nicht ein verheerendes Debakel erlebt und der damalige Oberstleutnant Moshe Dayan nicht versucht, den Matrosenaufstand von 1953 mit militärischer Gewalt niederzuschlagen.

Souq El Shewam (der syrische Markt) im Zentrum von Haifas Altstadt. Im Hintergrund ist die informelle und chaotische Shikunim-Ansiedlung des östlichen Viertels zu sehen. Bild: Muhammad Jabali.

Der Erlass zahlreicher Notverordnungen durch die erste Regierung von Eshkol hatte Spannungen zur Folge. Eine davon verbot den Matrosen im Hafen von Haifa bis auf Weiteres – die meisten von ihnen sephardische und orientalische Juden – ihre Schiffe zu verlassen. Darüber hinaus wurde die Auszahlung ihrer Löhne ausgesetzt, bis die politischen Turbulenzen überwunden wären. Faktisch waren sie wie normale Soldat*innen auf ihrem Posten festgesetzt.

Für die von Grund auf rebellischen Matrosen war dies eine nicht tolerierbare Situation. Mit Unterstützung anarchistischer und kommunistischer Agitator*innen, die die halb-offiziellen Gewerkschaften unterwandert hatten, brach schließlich ein Streik aus, der sich als einer der standhaftesten Arbeitskämpfe herausstellen sollte, die die Arbeiterklasse im Nahen Osten je erlebt hatte. In Sorge um den Verlust der politischen Macht am Heimatstandort, erklärte Moshe Dayan, damals noch Oberstleutnant der nördlichen Brigade, den Ausstand für illegal und befahl den Truppen, den Streik zu beenden. Zwei Matrosen wurden erschossen, darunter der Streikführer, Akiva Or.

Und das war auch der entscheidende Moment für das Thessaloniki-Viertel, wo die meisten jüdischen Hafenarbeiter*innen lebten. Ohne dieses historische Ereignis wäre es Moshe Dayans Militärjunta vielleicht gelungen, die palästinensischen Stadtteile ins Visier zu nehmen und eine starke Polarisierung zwischen jüdischen und palästinensischen Gebieten der Stadt herzustellen. Doch nach diesen Ereignissen wandten sich große Teile der Ladino und Arabisch sprechenden Menschen in den Straßen der orientalisch-jüdischen Gemeinschaften im Stadtzentrum der rebellischen Marxistengruppe Matzpen zu, die die PFLP unterstützte.

Ironie des Schicksals ist es, dass man von diesem Arbeiterviertel aus, das in den letzten Jahren zum Dreh- und Angelpunkt des Nachtlebens geworden ist, in nur wenigen Minuten Fußweg die schicken Straßen der deutschen Kolonie, direkt unterhalb von Stella Maris, erreicht. Dort, inmitten einer internationalen Atmosphäre mit Geschäften renommierter Marken ist kaum zu erahnen, welcher politische Aufruhr nur wenige Straßen weiter östlich stattfindet. Sobald man einmal in der deutschen Kolonie ist, scheint es ganz so, als ob nichts den ewigen Kreislauf des Handels in dieser Stadt stören könnte.

Über den Autor:

Muhammad Jabali, 1979 in Taybeh geboren, ist palästinensischer Künstler, Autor, Illustrator, DJ und Kulturaktivist, der seinen Lebensunterhalt mit der Suchmaschinenoptimierung von Webseiten verdient. Seine Arbeiten bewegen sich im Dunstfeld von Kunst und Aktivismus. Er lehrt an den Fachbereichen Fotografie und Bildende Kunst an der Bezalel Academy for Art and Design in Jerusalem. Neben weiteren Ausstellungen und Kunstaktionen in den letzten Jahren stellte er seine Werke bei der Eröffnung der Galeriesaison 2012 in Tel Aviv aus, war am musikalischen Programm von Qalandia 2014 in Haifa beteiligt und stellte in Qalandia 2016 im Beir Zeit University Museum aus. Zuvor war er am Saraya Arabic Theater und der AnnaLoulou-Bar in Jaffa sowie beim Management des „The Jaffa Project“ involviert. Sein jüngster kunstwissenschaftlicher Aufsatz erschien im Band „The Mount, The Dome and The Gaze“, und kürzlich wurde sein erstes illustriertes Kinderbuch veröffentlicht.

Weiterführende Links

Eitan Bronstein - Die andauernde Nakba

Interview mit Rawan Bisharat - Israel & die andauernde Nakba

Interview mit Samah Salaime - „Ich will diesem Staat nicht als Make-up dienen“